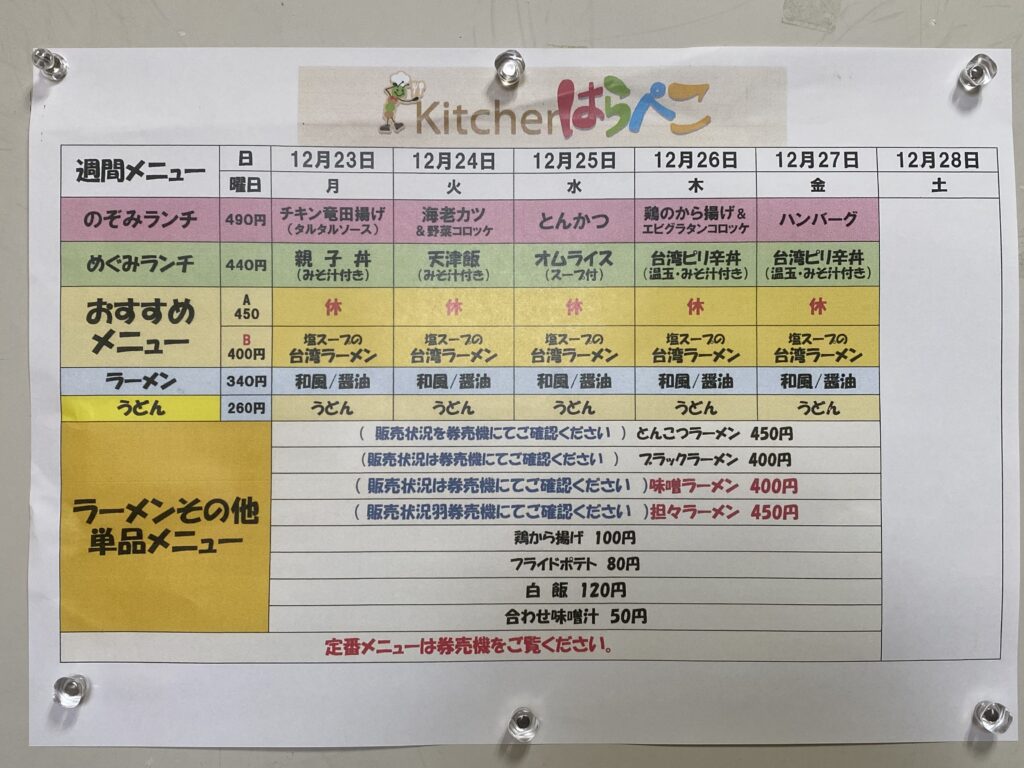

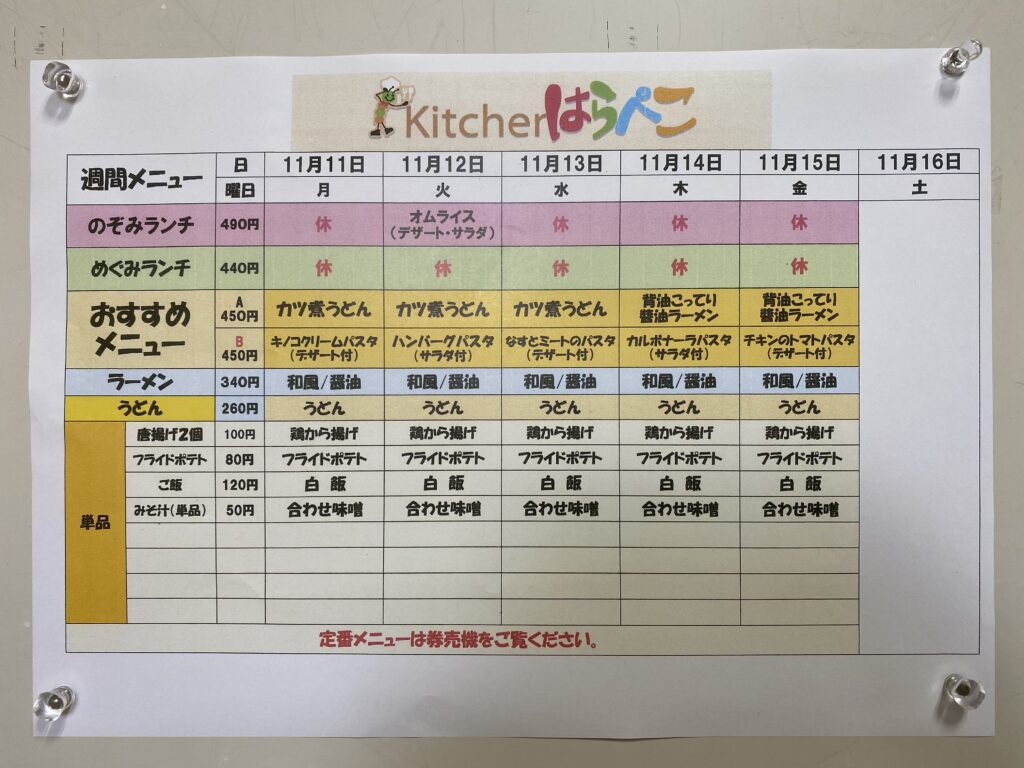

学食週間メニュー 12/23~27

今年最後の一週間の学食です。

悔いのないようにいっぱい食べてくださいね~。

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)

ブログページ

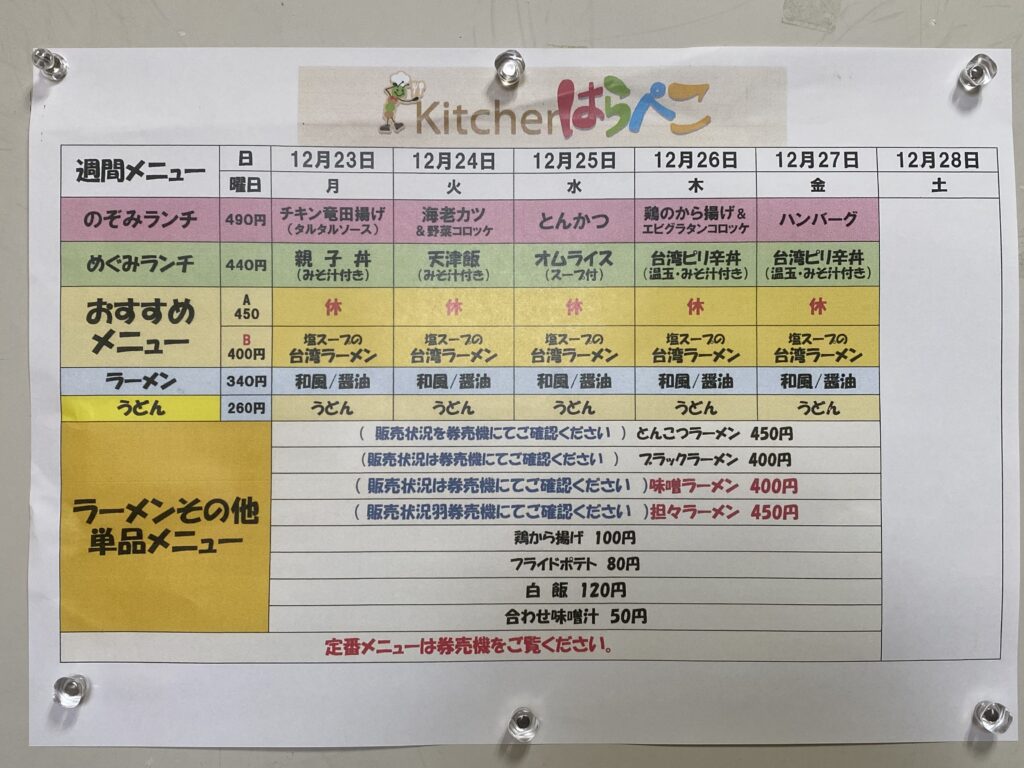

今年最後の一週間の学食です。

悔いのないようにいっぱい食べてくださいね~。

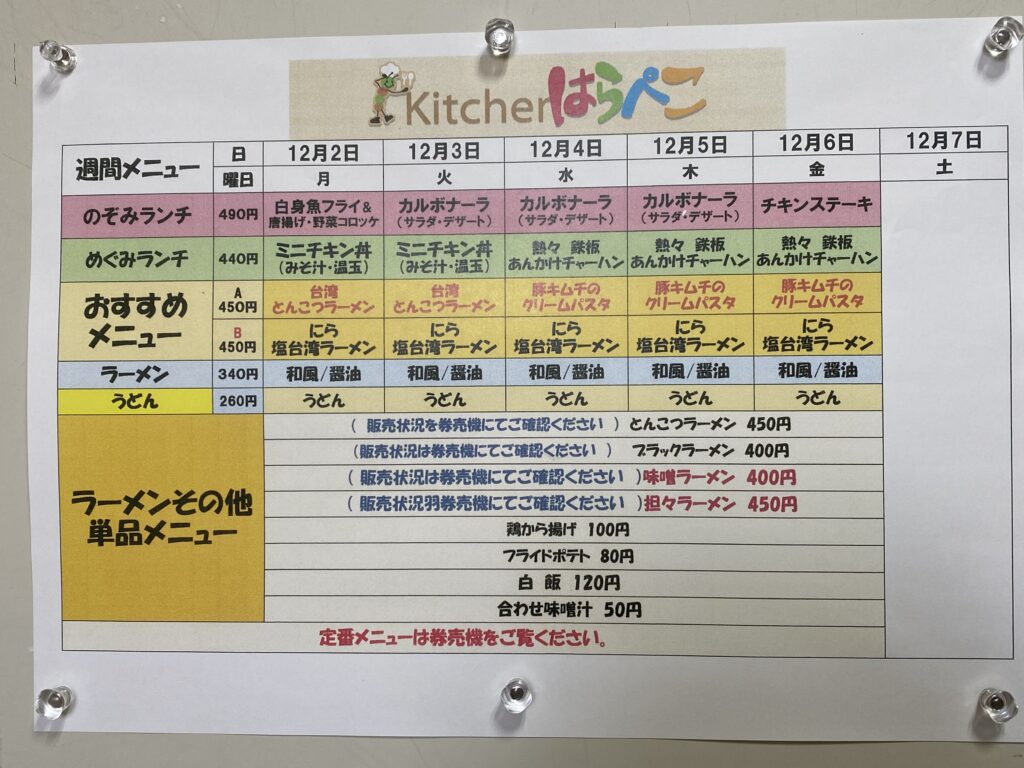

今年の学食は、あと2週間!

今のうちにたくさん食べてくださいね。

もうすぐクリスマス!

楽しいことがいっぱいあるといいですね。

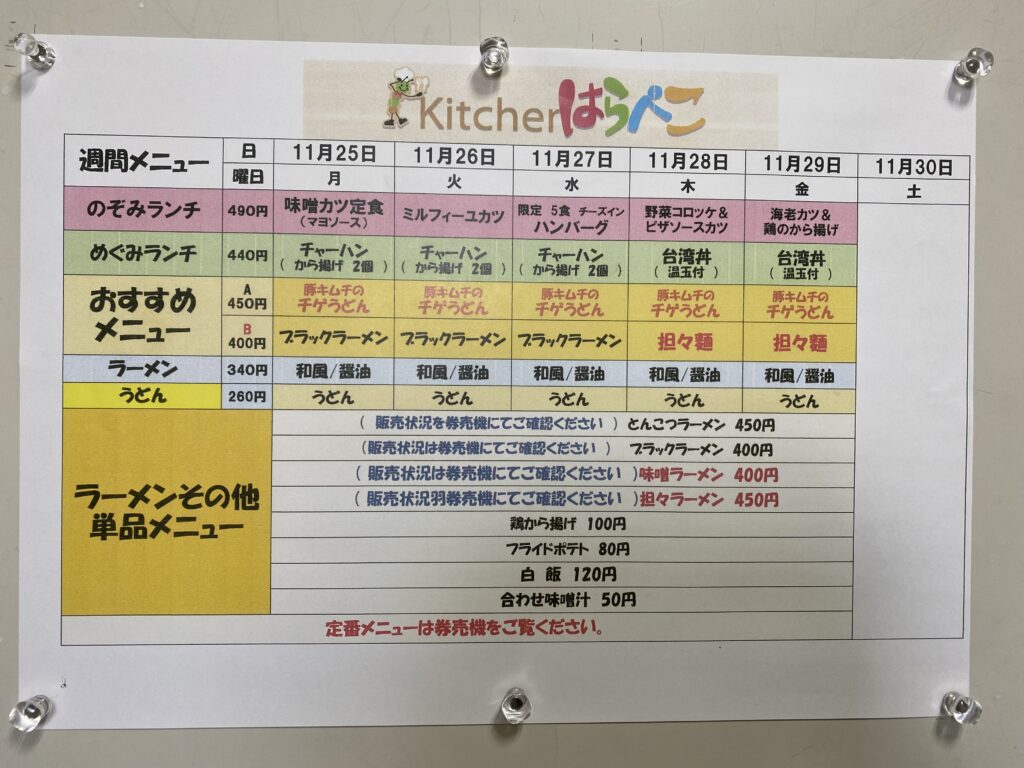

寒い日には温かいものを食べて体も心もほかほかにしましょうね。

体調を崩している人が多いそうです。いっぱい食べて体力をつけましょう!

急に寒くなりましたね。体調管理が難しい季節です。

体力と免疫力は落とさないようにしましょう。

実習で人が少ないこの時期は、学食も空いていて、ゆったりできますよ~。

今週は急に寒くなるそうです。温かい食事は嬉しいですね。

食欲の秋!たくさん食べてね。

気温差が激しすぎて体調を崩す季節です。

いっぱい食べて免疫力あげていきましょう⤴

朝晩の寒暖差にも負けないように、ごはんをいっぱい食べましょう!

スポーツの秋・芸術の秋、そして食欲の秋です!

いよいよ、明日から10月。

たくさんの「秋」を楽しみましょう。

そろそろ温かいメニューが食べたくなりますね。

長かった暑い夏もようやく終わりそうです。

ごはんをしっかり食べて、気候の変化に負けないようにしましょう。

おかえりなさい、有意義な夏休みは過ごせましたか?

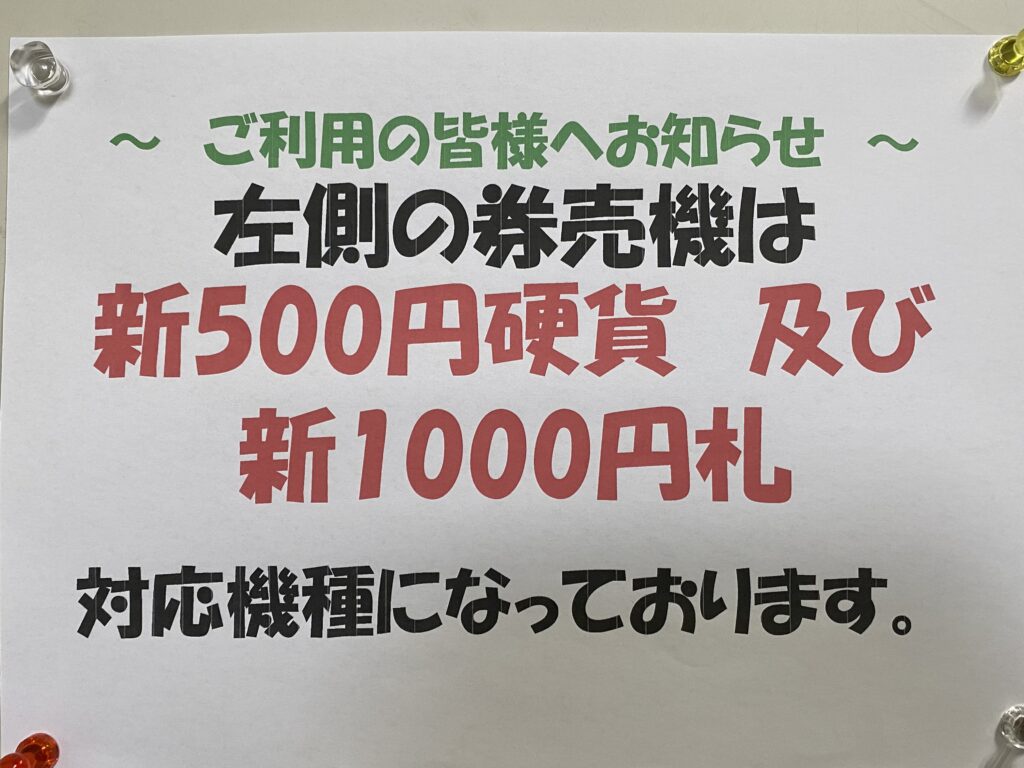

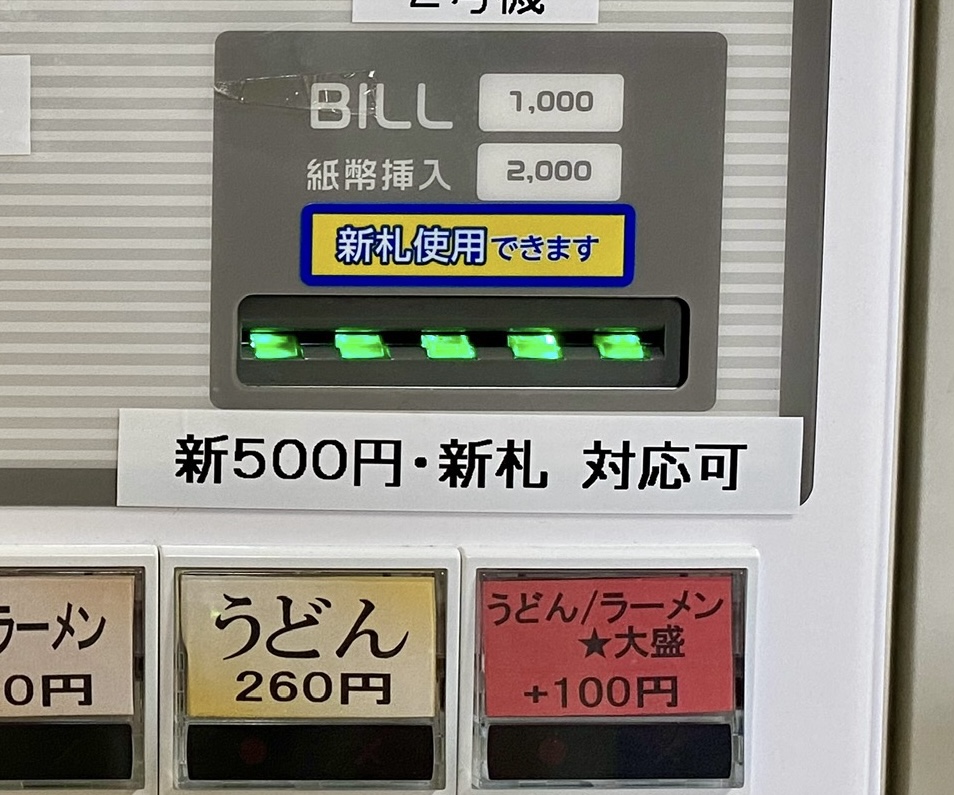

学食も始まってますよ。新札も使えますよ~!

『柳城学院報』120周年記念号が完成したのを受けて、このブログに全ページを掲載することになりました。折を見てバックナンバーを増やしていくつもりです。

『柳城学院報』120周年記念号が完成したのを受けて、このブログに全ページを掲載することになりました。折を見てバックナンバーを増やしていくつもりです。

✝ ✝ ✝

69号(2024/8/1発行)

68号(2023/8/1発行)

67号(2022/8/1発行)

66号(2021/8/1発行)

65号(2020/11/1発行)

64号(2019/8/1発行)

63号(2018/8/1発行)120周年記念号

62号(2017/8/31発行)

61号(2016/8/1発行)

60号(2015/7/1発行)

59号(2014/7/1発行)

58号(2013/7/1発行)

57号(2012/7/1発行)

56号(2011/7/1発行)

55号(2010/7/1発行)

54号(2009/8/15発行)

53号(2008/7/1発行)110周年記念号

【以下『名古屋柳城短期大学報』】

52号(2007/9/20発行)

51号(2006/8/1発行)

50号(2005/7/1発行)

49号(2004/9/1発行)

48号(2003/9/1発行)

47号(2002/6/1発行)

46号(2001/6/1発行)

45号(2000/8/1発行)

43号(1999/7/25発行)

42号(1998/12/20発行)100周年記念号

41号(1998/7/25発行)100周年記念号

39号(1997/7/30発行)

38号(1996/12/20発行)

夏休み前、学食は明日(23日火曜日)までですよ。

みんな、来てね~!

今週は暑くなりそう!

しっかり食べて夏本番に備えましょう。

暑くてバテていませんか?

水分も大事ですが、栄養のあるものも食べましょう。